65歳・70歳以上の高齢者に医療保険はいらない?必要性を解説

ブロードマインド保険コラム(以下、当メディア)は「ブロードマインド株式会社」管理であり、ユーザーが信頼性を持って閲覧できるように「コンテンツポリシー」や」「広告掲載ポリシー」を作成し、其れに基づき運営しています。当メディアで紹介する各商品は独自の「比較根拠・ランキング基準・採点方式」を設けることのほか、第三者機関(株式会社ジャストシステム運営のインターネットリサーチなど)を利用した調査も行っています。そのため、紹介する商品には一部または全部に広告が含まれておりますが、客観性を欠く事のないよう中立的なコンテンツ提供を第一に運営しています。

【数字で見る本記事の信頼性】

・金融庁「金融商品仲介業者登録一覧」の688社から抜粋。

・各保険相談窓口を当メディア独自の5項目基準で採点化。(PDF)

・実際に保険相談を利用した約760人に独自アンケート(PDF)を実施。

・各保険相談窓口を実際に利用した人からのコメントを約200件(各10個)取得。

「65歳・70歳以上の高齢者に医療保険は必要か?」と疑問に思う方は多いかもしれません。高齢になると医療費の負担が増し、同時に収入が減少するため、医療保険の必要性を再確認する時期でもあります。

60代や70代に入ると病気のリスクが高まり、入院や高額医療の負担が大きくなるため、保障内容をしっかり見直すことが大切です。特に、仕事から引退し年金生活に入る方が増えるこの年代では、民間の医療保険の加入や継続の重要性が高まります。

本記事では、65歳・70歳以上の高齢者が医療保険を選ぶ際のポイントや保障内容について解説し、どのような医療保険が最適なのかを詳しく紹介します。

- 60代、65歳以上、70代と年齢が上がるにつれて医療を受ける機会が増え、医療費が家計に与える影響は大きくなりやすい

- 高額療養費制度があっても、年金収入だけでは医療費をまかないきれない現状がある

- 保険料の割高さや、健康状態による加入の難しさなど、高齢者が保険を検討する際は注意が必要

- 不安な方は、無料の保険相談窓口でプロに相談するのがおすすめ。「ブロードマインド」では、無料でプロに保険相談が可能!

2022年10月1日現在、全国に823世帯1,114名のクライアントを抱えるコンサルタントとして活動中。金融アドバイザーとして、家計相談を始め、生命保険の見直しや資産運用の相談、相続・税務対策など幅広く活動中。監修者の詳細はこちら

・MDRT入賞9回

・CFP

・IFA(証券外務員1種)

2021年1月1日現在、全国に891世帯1,257名のクライアントを抱えるコンサルタントとして活動中。年間100件の個別相談のほか、「マネー・ライフプランニング」「資産運用」「保険」「確定申告」「住宅ローン」「相続」等のテーマのセミナーで登壇。監修者の詳細はこちら

・MDRT入賞7回

・CFP

・IFA(証券外務員1種)

IFA(独立系資産運用アドバイザー)の資格を保有し、現在資産運用専門部署で活動しております。 NISA・iDeCoを活用した効率的な資産運用のアドバイスを得意としておりますが、家計の見直しや保険・住宅ローン・相続対策などトータルで相談に乗らせていただきます。監修者の詳細はこちら

・IFA(証券外務員1種)

鹿児島県奄美大島で生まれ育ち、新卒でブロードマインド株式会社へ入社。自身の経験から、「お客様にはお金で苦労をさせたくない」という強い想いで活動中。資産運用・不動産・相続・保険など幅広い分野に精通しながら、もともと知識がなかったからこそできる、わかりやすい解説と、総合金融コンサルティングによる幅広いアドバイスが評判。監修者の詳細はこちら

・MDRT会員

・COT会員

・CFP

・IFA(証券外務員1種)

年間150世帯のお客様をコンサルティング。商品ありきではなく、今後のライフプランをベースに必要なものを一緒に考えていくことをモットーに活動中。保険だけでなく、証券や住宅ローン、不動産を含めた幅広いコンサルティングを通し、お会いするお客様の人生をより良い方向へ進められるよう日々尽力。監修者の詳細はこちら

・MDRT入賞4回

・IFA(証券外務員1種)

「保険相談・保険見直しの参考に。」ブロードマインド保険コラムは、保険相談や見直しする為のおすすめ情報を発信します。生命保険・医療保険・がん保険・学資保険・個人年金保険・火災保険・自動車保険すべての保険の人気情報やジャンル別のランキング情報なども解説付きで紹介します。制作ポリシーはこちら

管理元 / ブロードマインド株式会社

【当サイトは金融庁の広告に関するガイドラインに則って運営しています】

金融商品取引法

金融商品取引法における広告等規制について

広告等に関するガイドライン

Contents

60代・65歳以上・70代の高齢者に医療保険は必要?

結論、60代・65歳以上・70代の高齢者にも医療保険は必要だと考えられます。理由は主に2つです。

- 高齢になるほど医療を受ける機会が増えるから

- 年金だけで医療費をまかなうのが難しくなってきているから

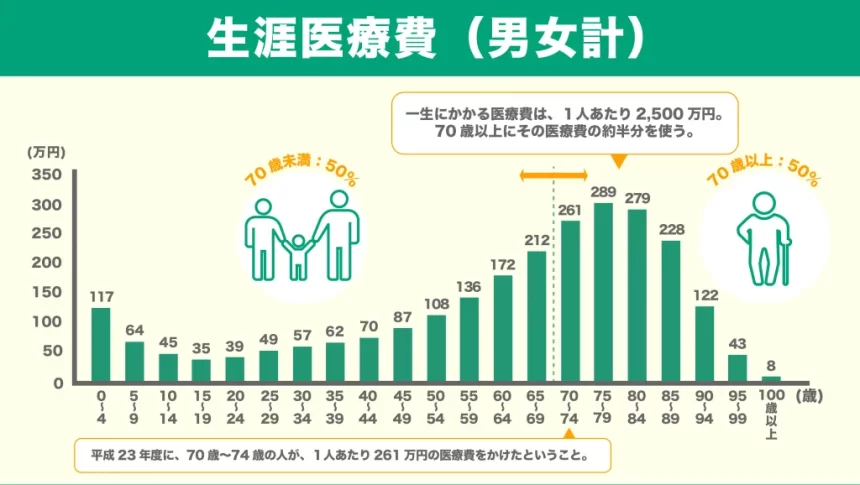

必要な理由①高齢になるほど医療を受ける機会が増えるから

60代でリタイアした後の長い老後では、医療費が家計の大きな負担になる恐れがあります。高齢になると、病気やケガをするリスクが高まるうえ、回復に時間がかかることから、治療期間も長くなる傾向です。

実際、人口10万人あたりの年齢別受療率を見ると、50代以降で急激に上昇していることが分かります。

| 年齢階級 | 入院(総数) | 外来(総数) |

|---|---|---|

| 50~54歳 | 478 | 4,285 |

| 55~59歳 | 664 | 5,113 |

| 60~64歳 | 895 | 6,113 |

| 65~69歳 | 1,207 | 7,951 |

| 70~74歳 | 1,544 | 9,649 |

| 75~79歳 | 2,204 | 11,527 |

| 80~84歳 | 3,234 | 11,847 |

| 85~89歳 | 4,634 | 10,728 |

| 90歳以上 | 6,682 | 9,248 |

※厚生労働省 令和2年 患者調査の概況 2受療率を参考に作成

令和2年時点の平均寿命は男性81.64歳、女性87.74歳※1とされており、多くの人が高い受療率に達する年齢まで生きる可能性があります。こうした背景からも、高齢期における医療との関わりは避けられないものと言えるでしょう。

医療費の自己負担分をカバーできる十分な貯蓄があれば、高齢でも医療保険の必要性は低いかもしれません。しかし、老後の生活において貯蓄を取り崩すことが死活問題となる場合は、貯蓄を守るためにもやはり医療保険が必要不可欠でしょう。

※1 厚生労働省 令和2年簡易生命表の概況 1 主な年齢の平均余命

必要な理由②年金だけで医療費をまかなうのが難しくなってきているから

2022年の厚生労働省「国民生活基礎調査」では、公的年金だけで生活できている世帯は41.7%に留まっており、生活意識が苦しいと回答する割合は59.0%にも上りました※1。

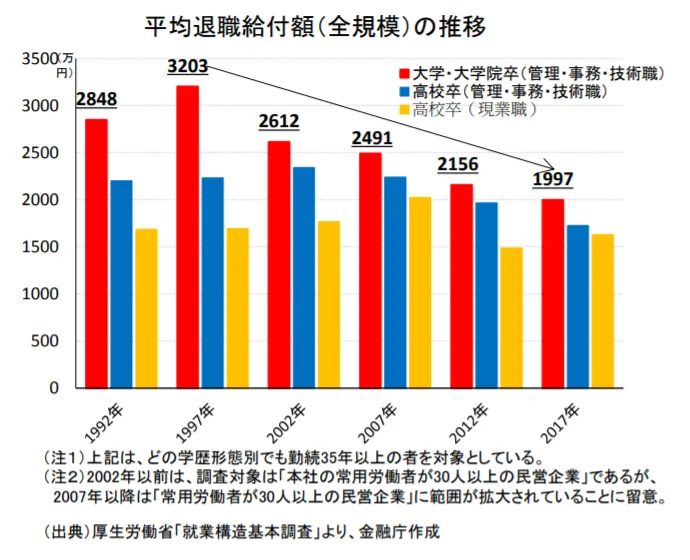

また、老後の生活費として大きな支えになる、定年退職者が受け取る退職給付額も年々減少傾向にあります。

引用:令和元年6月 金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書「高齢社会における資産形成・管理」

超高齢化社会において、老後の家計と貯蓄を守り、ひいては安心した老後の生活を送るためにも、自助努力としての医療保険は一生涯必要であると言えます。

高齢者で医療保険がいらない人の特徴

高齢者で医療保険がいらない可能性のある人の特徴は大きく2つあります。具体的な項目を以下にまとめましたので確認してみてください。

- 十分な貯金がある人

- 年金以外にも定期的な収入が見込める人

十分な貯金がある人

まず、生活費以外にも十分な貯金がある人は、医療保険に加入しなくても良い可能性があります。なぜなら保険料を支払うよりもその貯金で医療費をまかなった方が損をしない可能性があるからです。

基本的に高齢者が保険に加入する場合、保険料は他の世代よりも高くなります。保険料を決めるひとつの指標である「予定死亡率」が高くなるためです。

年金以外にも定期的な収入が見込める人

一方で、定年後にパートタイムで働いている場合は、収入が安定していないことが多いため、医療保険が必要となることがあります。定期的な収入があるかどうかは、働かずに得られる収入があるかどうかがポイントです。

公的医療保険制度でまかなえる金額はいくら?

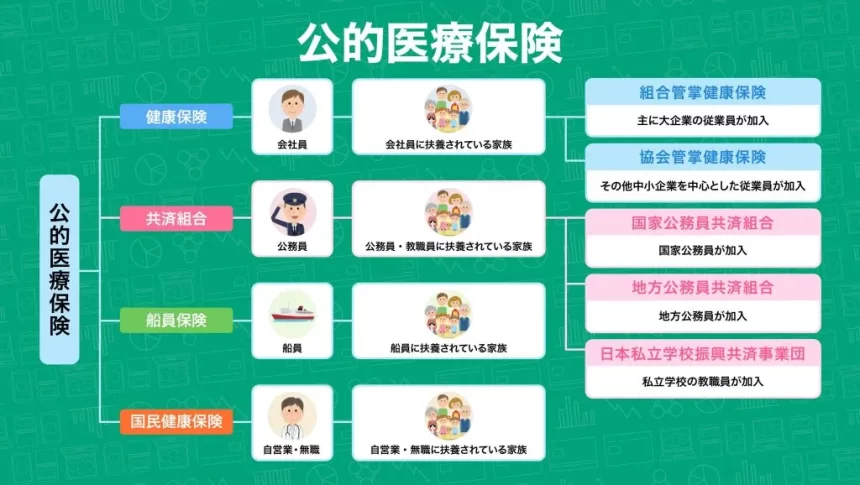

日本の公的医療保険は次の4種類があり、年齢や職業によって加入する制度が異なります。

仕事をリタイアした60代以降は、次のいずれかを選択します。

- 国民健康保険に加入する

- 退職前に加入していた健康保険の任意継続被保険者になる

- 家族の健康保険の被扶養者になる

そして、75歳※3になると、すべての人が後期高齢者医療制度に加入することになります。

※3 一定の障害がある人は65歳から

医療費の7割~9割がまかなえる療養の給付

公的医療保険制度の「療養の給付」では、医療費の自己負担額は、年齢ごとに下記の割合が決められています。

60代までは3割負担、70歳以上は2割負担、75歳以上の後期高齢者は1割負担と、年齢とともに自己負担額が軽減される仕組みとなっています。

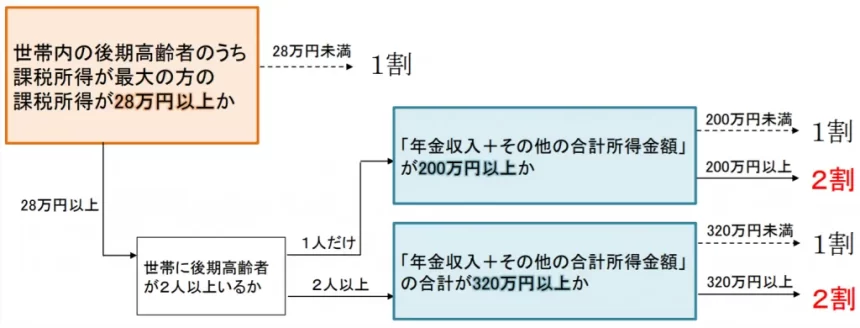

一方で、2022年10月以降から、75歳以上で所得が一定以上ある人については自己負担割合が1割から2割に引き上げられる「医療制度改革関連法案」が施行されることになっています。

※厚生労働省 後期高齢者の窓口負担が2割となる所得基準の考え方について

※厚生労働省 後期高齢者の窓口負担が2割となる所得基準の考え方について

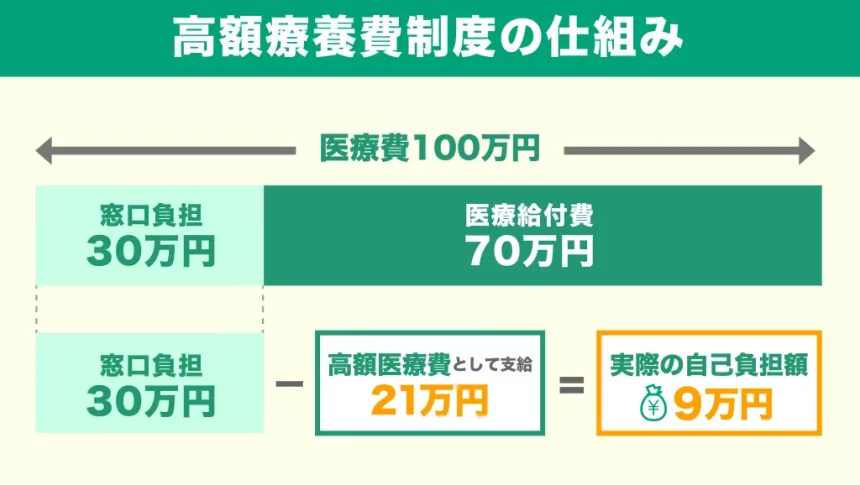

自己負担限度額以上は払い戻される高額療養費制度

高額療養費制度とは、同一月内・同一医療機関に支払った自己負担額の合計が一定の自己負担限度額を超えた場合に、その超えた分が払い戻される制度です。

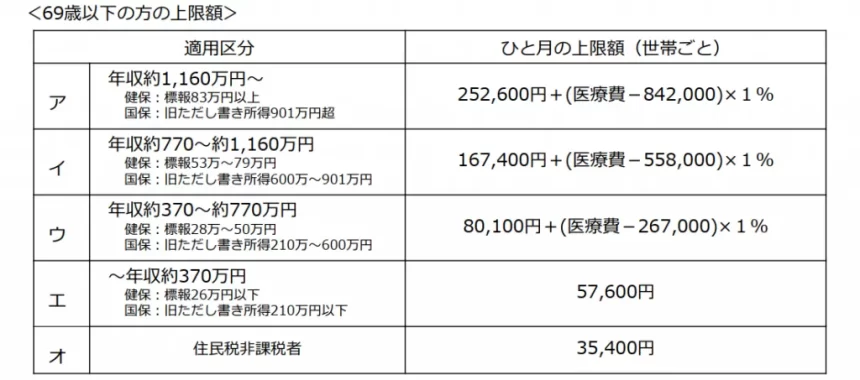

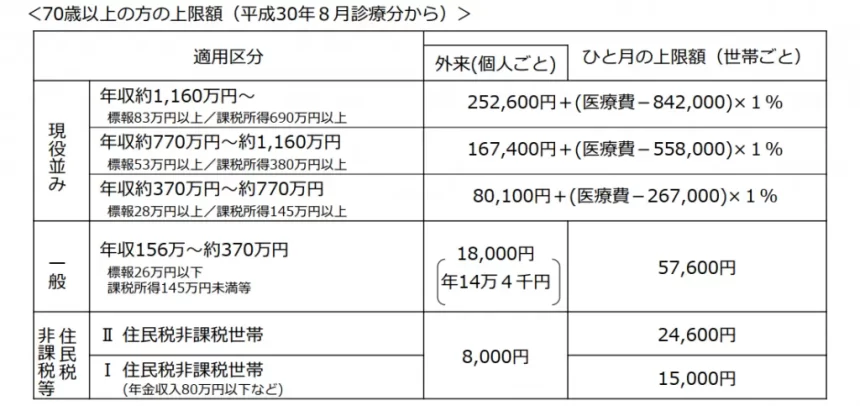

高額療養費制度の自己負担限度額は、所得と年齢によって次のとおり上限額が定められています。

高額療養費制度の自己負担限度額は、所得と年齢によって次のとおり上限額が定められています。

なお、この高額療養費制度は、70歳未満の人は入院にかかる医療費のみの適用ですが、70歳以上の人は通院だけであっても適用されます。

なお、高額療養費制度には、医療費をさらに軽減できる次のような仕組みもあります。

高齢受給者証

70歳になると、加入している健康保険制度から交付されます。医療機関窓口でこの高齢受給者証を提示することにより、支払う医療費は自動的に自己負担額上限までとなります。

多数回該当

直近12ヶ月間に4回以上の高額療養費を受けている場合、4回目以降の自己負担限度額がさらに引き下げられる制度です。

世帯合算

同じ世帯の家族全員の自己負担額を1カ月単位で合算できる仕組みです。家族全員が同じ公的医療保険に加入していることが条件となります。

高額介護合算療養費

多額の医療費と介護費を支払っている世帯を対象に、両方の合計金額が自己負担限度額を超えた場合に、その超過分が戻ってくる制度です。

公的医療保険制度でまかなえる金額は?

上記の療養の給付と高額療養費制度を利用した場合、例えば100万円の医療費がかかった場合にカバーされる金額は次のようになります。

まず、療養の給付による自己負担額は下記のとおりです。

- 60代の人:3割負担の30万円

- 70~74歳の人:2割負担の20万円

- 75歳以上の後期高齢者:1割負担の10万円

次に、高額療養費制度を利用すると、この自己負担額はさらに下がります。

- 60代の人で、年収約370万円~約770万円の場合(上記「69歳以下の方の上限額」のウに該当)

80,100円+(100万円-267,000円)×1%=自己負担額87,430円

- 70歳以上の人で、年収が156万円~約370万円の場合(上記「70歳以下の方の上限額」の一般に該当)

自己負担額 57,600円

よって、公的医療保険制度では、下記の金額がまかなわれることになります。

- 60代の人:医療費100万円-自己負担額87,430円=912,570円

- 70歳以上の人:医療費100万円-自己負担額57,600円=942,400円

60代や70歳以上の高齢者で医療保険が必要な人の特徴

上記のとおり、医療費については一定の限度額以上はかからないような仕組みになっていることが分かりました。ただし、公的医療保険制度の対象外となる費用として、次のものが挙げられます。

- 自由診療、先進医療

- 入院中の食事代、差額ベッド代

- 日用品代、通院に伴う交通費

- 傷病手当金だけでは不足する収入

- 看病に伴う家族の収入減少

生命保険文化センターの調査によると、食事代や差額ベッド代を含めた入院時の自己負担費用の平均は1回あたり19.8万円、1日あたりの平均は2万700円となっています。※4

※4 生命保険文化センター 令和4年度「生活保障に関する調査」 第Ⅱ章 医療保障 (3)直近の入院時の自己負担費用

60代の医療保険の必要性

現在、公的年金の受給開始年齢は、65歳からとなっています。しかし、長い老後に備えて、受給開始年齢を遅らせて受給額を増額させる「繰り下げ受給」を選択する人が増えました。

よって、60代の人の中には、働けるうちは仕事を続けるという人も多いでしょう。この場合、現役世代と同様に、医療費だけでなく収入の減少に備える必要があります。

潤沢な貯蓄があれば、その時の医療費や収入減を補填することはできますが、長い老後の生活費に備えるための貯蓄であれば、取り崩しは避けたいところです。

老後の生活資金を守りたい場合は、医療保険の必要性は高いと言えます。

70歳以上の医療保険の必要性

70代以降は基本的に、仕事を完全リタイアして年金生活になる人がほとんどです。この場合は、収入減を考慮する必要はなく、医療費のうち自己負担分だけカバーできればよいということになります。

前述のとおり2022年10月以降からは、75歳以上で所得が一定以上ある人を対象に、医療費の自己負担割合が現行の1割から2割に引き上げられます。

また、年金受給額を増額できる繰り下げ受給も、前述のとおり現行の70歳から75歳まで引き上げられます。

もし、受給開始年齢を75歳まで繰り下げた場合、受け取れる年金額は最大で84%増額される仕組みです。

つまり、長い老後に備えて年金額を増額すると、一定以上の所得があると換算されてしまい、医療費の自己負担割合が上がる恐れがあるのです。

この医療費をカバーできる潤沢な貯蓄があれば、医療保険の必要性は低いでしょう。しかし、公的年金だけでは家計がマイナスになり、生活のために貯蓄を取り崩す必要がある場合は、医療費に関しては医療保険で備える必要性が高いと言えます。

高齢者に実際におすすめの医療保険とは?

公的医療保険制度が充実している日本では、多くの医療費が一定の限度額以上はかからないようになっています。

しかし、保障対象外の項目も多いことや今後制度も改正される可能性も十分に高いことから、自助努力として医療保険への加入は必須といえます。

しかし、実際これから医療保険への加入を考えている方や見直しを検討している方にとって、具体的にどのような商品がおすすめか気になりますよね。

保険料や保障内容についても、当サイトが厳選して紹介するおすすめの医療保険は以下の通りです。

一人ひとりの収支や、ご家庭ごとに必要なお金が異なることから、あなたや家族にとって最適な医療保険を一概に決めてしまうことはできません。

医療保険の新規加入や見直しを検討する際は、次に紹介する無料保険相談窓口でプロに相談することをおすすめします。

60代や70歳以上の高齢者が医療保険を選ぶ際のポイント

60代や70歳以上の高齢者が医療保険を選ぶ際のポイントは次のとおりです。

1.支払う保険料と受けられる保障のバランスが取れていること

健康面のリスクは年齢と比例しています。そのため、医療保険の保険料率も、加入する年齢が高くなるほど上がり、支払う保険料が高くなります。

生活費と貯蓄を守るための医療保険ですが、その保険料を支払うことによって生活費や貯蓄が脅かされるようでは、本末転倒です。

保険料の負担が大きければ、保障内容や金額を縮小して、家計へのダメージを極力防ぐようにしましょう。また、医療保険は、健康面のリスクが低い若い年齢から加入していれば、毎月の保険料の負担は軽く済みます。

あるいは、保険料の払込を働いているうちに済ませてしまえば、老後は保険料の負担をせずに保障を受けることが可能です。高齢になった時の生活を圧迫しないよう、早いうちから計画的に保障を確保しておきましょう。

2.加入できる年齢の上限を考慮し、保険期間は終身にすること

医療保険の保険期間は、一生涯の保障が得られる終身タイプと、年数や年齢で一定期間が決まっている定期タイプがあります。

ただし、定期タイプは更新のたびに保険料が上がるうえ、80歳など一定の年齢になると更新ができなくなります。

そうなると、せっかくそれまで保険料を支払ってきたにも関わらず、一番必要な時期に保障が受けられないという状況にもなりかねません。

特に、平均寿命が長い女性は、定期タイプの医療保険が更新できなくなった後も長く生きる可能性が高いのです。また、医療保険に加入できる契約年齢の上限は、70歳~80歳が平均です。

3.長期入院に対応していること

厚生労働省の「令和5年 患者調査」によると、傷病別・年齢階級別の平均在院日数は次のとおりです。

年齢や性別、疾病などの要素によって平均在院日数は大きく変わりますが、高齢者の病気やケガは、加齢に伴う回復力の低下などによって治療期間が長引く傾向があります。

表は右にスクロールできます。

| 主な傷病 | 総数 | 0~14歳 | 15~34歳 | 35~64歳 | 65歳 以上 | 70歳 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 総数 | 28.4 | 7.6 | 10.5 | 20.2 | 35.5 | 36.7 |

| 結核 | 44.3 | 6.8 | 31.6 | 34.7 | 48.1 | 48.8 |

| ウイルス性肝炎 | 13.4 | 7.0 | 9.0 | 10.8 | 17.7 | 19.2 |

| 胃の悪性新生物 | 14.7 | 16.8 | 8.8 | 10.3 | 15.6 | 16.4 |

| 結腸及び直腸の 悪性新生物 | 15.3 | 12.0 | 9.9 | 11.5 | 16.6 | 17.7 |

| 肝及び肝内胆管の 悪性新生物 | 13.6 | 8.2 | 11.8 | 10.2 | 14.2 | 14.8 |

| 気管、気管支及び肺の 悪性新生物 | 14.1 | 7.5 | 11.1 | 10.6 | 14.9 | 14.8 |

| 糖尿病 | 31.8 | 10.8 | 11.1 | 13.8 | 44.3 | 48.4 |

| 血管性及び詳細不明の 認知症 | 285.2 | - | 37.0 | 154.2 | 288.7 | 288.6 |

| 統合失調症等 | 569.5 | 31.1 | 97.1 | 281.0 | 1,205.6 | 1,382.3 |

| 気分(感情)障害 | 118.2 | 53.6 | 37.4 | 85.3 | 184.3 | 187.8 |

| アルツハイマー病 | 279.6 | - | 364.4 | 143.7 | 281.6 | 281.3 |

| 高血圧性疾患 | 41.6 | 3.6 | 7.5 | 20.3 | 45.0 | 46.3 |

| 心疾患 | 18.3 | 13.0 | 8.5 | 8.3 | 20.9 | 22.0 |

| 脳血管疾患 | 68.9 | 11.8 | 31.4 | 44.5 | 75.5 | 77.7 |

| 肺炎 | 26.0 | 5.1 | 8.9 | 14.7 | 30.1 | 30.5 |

| 肝疾患 | 22.3 | 12.2 | 10.0 | 17.8 | 25.9 | 28.1 |

| 骨折 | 35.4 | 3.7 | 9.0 | 19.1 | 42.0 | 43.3 |

※厚生労働省 「患者調査」令和5年を参考に作成

入院給付金の支払限度日数は、短期入院で済むことが多い若年層は30日型の選択が多く見られますが、高齢者では60日型や120日型で備えておくと安心です。

高齢者が医療保険を選ぶ際の注意点

60代や70歳以上の高齢者が医療保険を選ぶ際の注意点は次のとおりです。

- 加入できる年齢に上限がある

- 高齢になると保険料も割高になる

- 健康状態によっては必要な保障が得られない恐れがある

医療保険の契約年齢は、およそ70歳~80歳に設定している保険会社が多く見られます。また、健康面のリスクは年齢と比例しているため、医療保険の保険料も高齢になるほど高くなります。

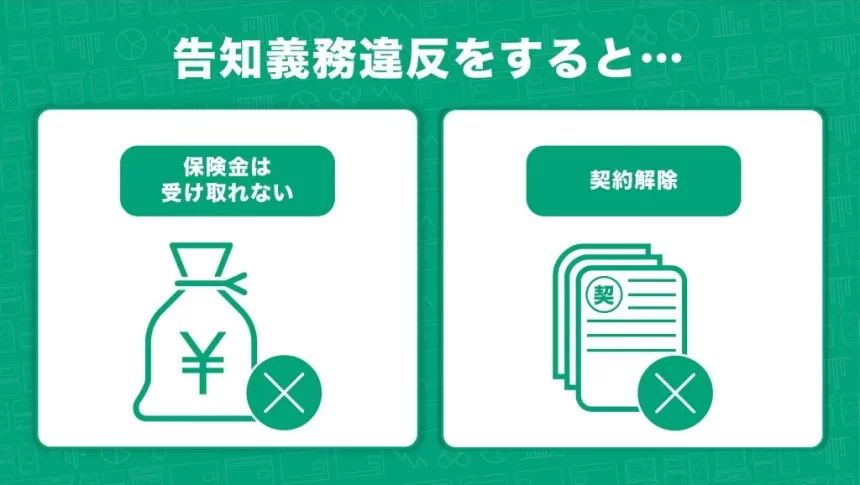

加えて、医療保険に加入する際は、現在の健康状態や過去の傷病歴などの事実を告げる「告知義務」が定められています。

もしも正しく告知義務をしておらず”告知義務違反”をした場合、保険金も受け取れず、さらに契約を解除されてしまうため、今後新たに各種生命保険に加入することが難しくなるでしょう。

告知する内容として、過去の病歴や持病によっては「保険料の割増」や「保険金の削減」、「特定部位不担保」などの特別条件がつくことや、加入を断られてしまう場合も発生します。

このような高齢者などの持病がある人への保険商品として、「引受基準緩和型(限定告知型)医療保険」や「無選択型医療保険」があります。

これらの商品は、通常の医療保険より加入条件を緩く設定していたり、健康状態の告知が不要であったりと、持病がある人や過去に病気をした人でも加入のハードルが低くなっています。

ただし、加入してから一定期間は保障が減額されたり、一部の保障が受けられなかったり、保険料も割高であるなど、保障内容が見合わない恐れもあります。

高齢になると、貯蓄を切り崩す不安が大きいために、加入できる医療保険につい飛びついてしまうこともあるでしょう。しかし、年金収入だけの生活で足りない分を貯蓄で対応するなかで、支払う保険料が余計な負担になれば、結局は本末転倒です。

割に合わない場合は、医療費の一部を貯蓄で対応する方法も検討すると良いでしょう。

高齢者の医療保険に関するよくある質問

公的医療保険制度でまかなえる金額はいくらか、こちらから必ずチェックしてください。

60代や70歳以上の高齢者で医療保険が必要な人の特徴はこちらから確認してください。

まとめ

本記事では65歳・70歳以上の高齢者で医療保険がいる人の特徴・いらない人の特徴や、60代・70代で医療保険を選ぶ際のポイントなどをご紹介しました。

年齢が上がるにつれて医療を受ける機会が増え、年金だけで医療費をまかなうのが難しくなるため、医療保険に加入しておけば万が一の場合でも安心です。

ただ、医療費をまかなえるだけの十分な貯金がある方や、年金以外にも定期的な収入が得られる方は、必ずしも医療保険に加入する必要はありません。

自分にはどんな保険が適しているの分からない方や、保険の見直しで悩んでいる方は、一度保険相談窓口で相談してみると良いでしょう。

BM22-003

・本記事の内容は、本記事内で紹介されている商品・サービス等を提供する企業等の意見を代表するものではありません。

・本記事の内容は、本記事内で紹介されている商品・サービス等の仕様等について何らかの保証をするものではありません。本記事で紹介しております商品・サービスの詳細につきましては、商品・サービスを提供している企業等へご確認くださいますようお願い申し上げます。

・本記事の内容は作成日または更新日現在のものです。本記事の作成日または更新日以後に、本記事で紹介している商品・サービスの内容が変更されている場合がございます。

・本記事内で紹介されている意見は個人的なものであり、記事の作成者その他の企業等の意見を代表するものではありません。

・本記事内で紹介されている意見は、意見を提供された方の使用当時のものであり、その内容および商品・サービスの仕様等についていかなる保証をするものでもありません。

メディケア生命

メディケア生命  FWD生命

FWD生命  SOMPOひまわり生命

SOMPOひまわり生命  チューリッヒ生命

チューリッヒ生命  ネオファースト生命

ネオファースト生命